Primer acto

A finales de 1947, Tennessee Williams, uno de los jóvenes turcos de la nueva literatura norteamericana y, con Arthur Miller, el más comentado dramaturgo de la época, asestaba el remate a una pieza que ya estaba siendo requerida para su presentación. La productora del montaje, Irene Selznick –esposa del artífice de Lo que el viento se llevó (Gone With the Wind, 1939)–, pretendía realizar un espectáculo fastuoso; pero algunos puntos clave de su plan no cuajaron idealmente.

La estrella cinematográfica John Garfield, quien ya había comprometido su participación, se echó atrás en el último minuto. Y la dirección tuvo que ser encargada a un cofrade de Garfield en el ambiente teatral, un miembro de la facción más experimental de la vanguardia, aunque sin ningún éxito que lo acreditase como una baza comercial: su nombre era Elia Kazan. Así, sin protagonista masculino, con un director casi desconocido, y aún inconclusa, Un tranvía llamado Deseo (A Streetcar Named Desire) inició su ruta.

Lo que sucedió a continuación es una página insoslayable de la historia del arte dramático. El mejor actor joven de la escena –tal era el consenso de la crítica–, Marlon Brando, fue aceptado en reemplazo de Garfield, pese a la reticencia del propio Kazan y de gente como Harold Clurman, en cuya opinión se había cometido un auténtico miscast.

Director e intérprete se reunían después de la reciente Truckline Cafe, que había valido a Brando la ovación que precisa un nuevo gran talento a fin de ser notado, pero que de ningún modo lo posiciona en el máximo nivel del escalafón de su profesión. Lo que sí ocurrió –y habría que decir que con creces–, cuando el teatro Ethel Barrymore de Broadway levantó su telón el 3 de diciembre de 1947, y el mundo de las tablas se estremeció bajo el poder inaudito e increíblemente original de una creación, que no interpretación, sin precedente ninguno.

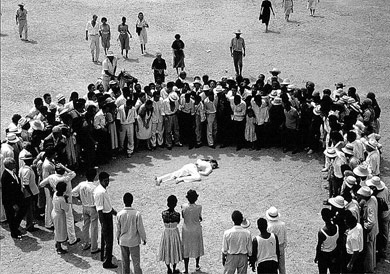

Brando, Jessica Tandy como Blanche y Kim Hunter (Stella)

Segundo acto

La adaptación cinematográfica de Un tranvía llamado Deseo era algo casi inminente en 1950. Además de Kazan, George Stevens y Stanley Kramer se hallaban inmersos en proyectos que mostraban el fresco enfoque de la actuación realista. Ese año, Kramer estrenó Vivirás tu vida o Volver a vivir (The Men), un filme acerca de las devastadoras consecuencias físicas y emocionales de la guerra, dirigido por Fred Zinnemann y protagonizado por un debutante Brando.

Mucho más impactante aun resultó Ambiciones que matan (A Place in the Sun, 1951), de Stevens, que con Montgomery Clift a la cabeza del reparto difundió la primera imagen definida del héroe especialmente sensible que se impondría en la década y más adelante.

Aguijoneados por el sensacionalismo superficial y aparente del sublime drama de Williams, los estudios de Hollywood podían prever la repetición de su éxito. Solamente la siniestra sombra del Código de Censura –más “siniestra” tal vez que la propia obra– apagó cualquier precoz entusiasmo. La controversia relacionada con el sexo y la pobredumbre expuestos en Un tranvía llamado Deseo como un factor premonitorio de su fracaso en la taquilla condujo a un acuerdo entre Kazan y la productora Warner.

Algunos diálogos debían ser alterados, algunas escenas eliminadas, la actriz principal sustituida. Aunque se resistía a ceder ante cualquiera de estos cambios, el director convino en dar el rol de Jessica Tandy a Vivien Leigh, la famosa estrella de Lo que el viento se llevó, quien venía de protagonizar el montaje británico orquestado por su marido, Sir Laurence Olivier. El resto del elenco sería el mismo del estreno mundial: Brando en el papel antagonista, y Kim Hunter y el gran Karl Malden en los secundarios.

Vivien Leigh y Bonar Colleano como Stanley en el londinense Aldwych Theater, 1949

Tercer acto

Es demasiado común juzgar que Blanche DuBois y Stanley Kowalski, tal como son interpretados en A Streetcar Named Desire (1951) por Leigh y Brando, respectivamente, simbolizan dos mundos opuestos en pleno conflicto. La sensibilidad y la imaginación por un lado, y la sensualidad y el materialismo por el otro, después de todo, no son tan excluyentes entre sí.

Comparten algo indecible, según Kazan, y es ésa acaso la fuerza motriz de su obra maestra. No sólo la humanidad sorprendente que vibra en ambas figuras constituye esa intersección esencial, sino también aquello que cincela el perfil de una, y alimenta a la otra con tal carácter privado, que decir que su revelación se antoja grotesca sería prácticamente un eufemismo para referir la significación privativa que posee en cada criatura.

En este aspecto básico es, sobre todo, que brilla como nunca el genio brandiano. Orgánico a la vez que espiritual, el trabajo del actor a primera vista construye un espécimen bruto, monolítico, frío, cuya taciturnidad es la de quien no dice nada porque no tiene nada que decir. Es, pues, desde esta apariencia que se urde la tragedia de actor y personaje, que no es otra que aquélla de la incapacidad humana para expresar un yo recóndito que otorgue al ser la dimensión plural necesaria para la experiencia ontológica de la existencia.

En el caso de Brando/Kowalski, una entidad insuperablemente contradictoria, se trata sobre todo de la comunicación de los sentimientos. El villano se encuentra sobrecargado emocional y afectivamente, abrumado por sus conflictos consigo mismo y con los otros. Aun su naturaleza sexual emerge ambigua, porque juega al sexo por amor.

Este Kowalski, su versión perfecta y canónica, es un individualista marginal, rotundamente muy de Brando y, curiosamente, poco o nada de Williams; una desvirtuación que supondría un error sustancial e irreversible. El actor, al humanizar a su personaje, ha enfrentado a Blanche con un monstruo que en su arrogante pequeñez se vislumbra, en cierto plano, tan idealista como la propia heroína.

Conclusión

En los Oscars todo el elenco de Un tranvía llamado Deseo fue premiado, con la excepción de Brando. De más está decir que su legado sobrevivió el eco negativo de aquel escandaloso desaire. ¿El Método del Actors Studio creó a Brando, o Brando creó el Método? Una cuestión similar, en un ámbito francamente pueril en comparación, ocupa todavía a la opinión pública con respecto de James Bond y Sean Connery. Lo que permanece absolutamente claro es que sin esta primera colaboración entre Kazan y Brando el arte de la interpretación no sería el derrotero peligrosamente fascinante que hoy conocemos.