1. Los hombres que no amaban a las mujeres

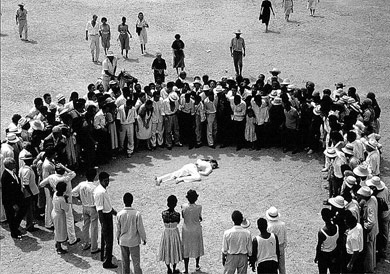

Repentinamente no sé cómo poner en palabras algo que tiene todo que ver con la palabra escrita. De pronto, vuelvo a leer; que es otra manera de decir que vuelvo a ser yo mismo, que vuelvo a vivir. Y es que hacía ya cinco años que una ficción no me cautivaba con la fuerza de la que es capaz el signo negro sobre la página de un libro. De hecho, hacía cinco años que una novela no me invitaba a vislumbrar sus recovecos finales, mucho menos me arrastraba con una energía virtualmente centrífuga (como a la voluntaria pero inerme víctima de un sacrificio ancestral) hasta la misma constancia de una palabra FIN invisible y, mejor aún, provisoria. El primer episodio de Millenium, la serie concebida como lujoso pasatiempo privado por el periodista sueco Stieg Larsson (antes de ofrecer los tres primeros tomos para su publicación, que lo haría póstumamente rico y famoso), ha conseguido tal hazaña. Me olvidé del cine y de la internet con mucho gusto, algo imposible por estos días, y devoré (o fue al revés) la edición de la editorial Destino en sólo tres días, algo todavía más imposible si cabe. A continuación no pude esperar ni veinticuatro horas para ver la adaptación cinematográfica sueca, y cuando mi estimado/a lector/a tiene estas líneas flamantes ante sus ojos ya estoy inmerso en la historia de La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Dos eventos concretos han precipitado esta situación: primero, el magistral replanteamiento del caso del cuarto cerrado, misterio modélico en la literatura policiaca clásica (El misterio del cuarto amarillo, de Gaston Leroux), que en Larsson ha encontrado un más que hábil, consagrado cultor; segundo, y sobre todo, la compulsión nada epidérmica por conocer mucho más de la fascinante heroína, una de las criaturas más inesperadas de la ficción: Lisbeth Salander. A través de ella, el escritor ha logrado la misteriosa carnalidad exclusiva de los contados demiurgos que son en la alquimia narrativa de todas las épocas.

Así, trascendiendo la de por sí atractiva, intrincada trama que une al periodismo económico sueco y el racismo, el nazismo y otros ismos tan destructivos para la humanidad, Los hombres que no amaban a las mujeres deviene en trágica crónica de la soledad personal en la aldea global superintegrada y superpoblada de información (con la consiguiente pérdida de la individualidad íntima) que es la sociedad occidental del presente. Su prosa bulle con las nomenclaturas de la informática y la religión, la industria y los ritos bárbaros de los asesinos en serie por igual, ofreciendo una visión desesperanzada del mundo bajo el control de un capitalismo degenerado que, sin embargo, todavía puede ser, acaso, contraatacado. La profunda misoginia de este mundo cobra sus víctimas, irónicamente, en Suecia, un país mítico por la belleza de sus mujeres. La novela detectivesca, criminal y de serie negra confluyen en el texto con visos casi apocalípticos, y el suspenso de la intriga adquiere un pulso vital. No por nada Sally resulta más humana que la mayoría de las personas en la realidad real, y su tatuaje mayor es la imagen de un dragón. La pequeña y entrañable hacker, de apariencia aniñada y 25 años de edad, andrógina y con pocas pulgas, introvertida, antisocial, agresiva, probablemente autista y decorada como un afiche de los Sex Pistols, es precisamente la reivindicación inefable de una humanidad casi perdida. Un ángel vengador, exterminador, caído.

La compleja, literaria si se quiere, narrativa desplegada por el autor, confirma otra vez el estatus de la novela como género inclusivo y supremo. De estilo ágil y flexible, reiterativo cuando lo cree necesario y provisto de un inmenso poder de sugestión, el libro de Larsson es una maravilla estructural, definitivamente moral, que nos ha devuelto el placer de la lectura. Observemos qué sucede con su naturaleza intelectual pero vibrante de movimiento y dramáticas consecuencias en el idioma audiovisual.

2. Män som hatar kvinnor

El tema central de la novela es la violencia sexual contra las mujeres, como síntoma y símbolo de una enfermedad espiritual que se desarrolla genéticamente y actúa sistemáticamente, y cuyo impulso obsesivo impregna las actividades más cotidianas del capitalismo: la sociedad como instrumento corruptor de la esencia misma del hombre, a quien otorga una colectiva igualdad racial y de clase cuando el sadismo o la crueldad se manifiestan espontáneamente, como en la escena donde un grupo de jóvenes maleantes arremete contra Lisbeth Salander (la aclamada Noomi Rapace) en el metro de Stockholm. Esta escena no se encuentra en el libro, y el tema del film de 2009, primera versión fílmica del universo Millenium, es más bien la obsesión afectiva como motivación en las relaciones efectivas con los demás. Al contrario de lo declarado por alguna publicación, no se trata, pues, de una "adaptación milimétrica", y el tono de la producción se siente en ocasiones demasiado melodramático y artificial, los abismos indecibles del alma que Larsson evocaba apenas entrevistos.

Rapace interpreta a Sally con sensible dignidad, aunque sin las agudas aristas conductuales que son el corazón de su caracterización literaria; de todos modos, su trabajo es (talvez inevitablemente, por otro lado) definitivamente lo mejor del largometraje, una interpretación dramática intensamente rabiosa y furibunda e individualista que se sale del ecran y se convirtió justificadamente en instantáneo icono. En general, el guión de Nikolaj Arcel y Rasmus Heisterberg (parcialmente ingenioso en su empresa recreadora) y la puesta en escena del director Niels Arden Oplev han normalizado, minimizado y banalizado en alguna medida la sustancia novelística, y lo que queda es bastante interesante sólo hasta cierto punto si nos atenemos a las expectativas de la adaptación. Michael Nyqvist como Mikael Blomkvist, álter ego de Larsson, brinda una actuación vicaria en la que se puede apreciar la ternura y la actitud protectora que Sally provoca en el lector, así como una mayor credibilidad en la piel de un analista económico que la de Daniel 007 Craig en la versión americana. La épica partitura musical y la fotografía superficial empero dolidamente claroscura terminan de identificar a una realización que no es en absoluto el clásico que tantos espectadores (ninguno de los cuales debe de haber leído el libro, por supuesto) han visto, pero que es sin duda un neo-noir memorable y con una excelente, admirable protagonista femenina (y feminista).

3. The Girl with the Dragon Tattoo

Lejos de ser una adaptación intocable, la versión sueca está también lejos de ser el material empleado por David Fincher para el film americano, de ningún modo un remake como se le ha confundido desde el distraído sector de la crítica, sino una distinta, diferente adaptación de la primera novela de Stieg Larsson. Una sorprendente Rooney Mara revela, al revés de su colega sueca, el duro interior debajo de la extraña blandura de su representación. Extraña porque Mara exhibe una impactante y rica pluridimensionalidad sin los límites de la coherencia que un director menos hitchcockiano que Fincher habría impuesto en este reflejo brillante, diamantino. (Nada de lo cual importa finalmente: Lisbeth Salander es un ser humano que no necesita la corporeidad de celuloide de Rapace ni de Mara para declararse viva o dejar constancia de su presencia en este mundo de sombras alargadas.)

Representaciones parciales, imperfectas de Sally son la única posibilidad que le queda al lector ávido de contrastar la imaginación ideal con las imágenes del ecran. Fincher y el guionista Steven Zaillian han deseado subrayar y colocar en primer plano la vulnerabilidad recóndita de una muchacha obviamente golpeada por la vida, y el resultado es un retrato genial no exento de fiereza, delicado y valiente, que no es obligatoriamente mejor que el de la versión sueca, pero sí un más elaborado y accesible tapiz de emoción y realidad cinematográficas. La detallada belleza física e interior de Rooney Mara (a quien antes vimos en Nightmare on Elm Street y The Social Network), una combinación irresistible e insólita de feminidad reticente, temperamento incandescente y sexualidad conflictivamente curvilínea y asertiva acreedora a una merecidísima nominación al Oscar, ejemplifica puntualmente lo que acabamos de decir; no obstante, el estilo autómata de Noomi Rapace (el desajuste autista menos marcado, el rostro de muchacha y el cuerpo fibroso, los ojos oscuros sendos espejos introspectivos, paradójicamente cinematográficos) era más congruente con un verismo quizá mucho más realista o incluso literario que de puro celuloide. La Lisbeth de Mara es mucho menos inteligente --y se nos antoja poco marcial a la evidencia de su exacta androginia-- y bastante menos sentimental, también menos instintiva y, en el fondo, menos hostil aunque igual de solitaria. Y asombrosamente más próxima a la Lisbeth real, iluminadora de facetas secretas en la primera versión. Una figura miltoniana.

Hasta entonces, tenemos la posibilidad de seguir leyendo la trilogía y acompañar a Sally adentro del infierno mismo de su pasado, y revisitar la versión sueca --que todavía nos faltan dos episodios. Como escribió Vargas Llosa, Lisbeth Salander debe vivir.

Donde el film sueco --y estoy refiriéndome, como en todo el artículo, a la copia exhibida internacionalmente, no a la versión extendida-- apresuraba los procedimientos detectivescos hasta anular prácticamente el suspense, Fincher ha refinado las armas ensayadas en Se7en o Zodiac y ha creado una pieza casi críptica como los emails de Blomkvist en sus horrores secretos, en lo profundo de la cual se encuentra la pesadilla creada por Larsson y soñada por Lisbeth. Un suspense ético, engañosamente distante y frío como el paisaje insular. Zaillian ha intentado superar a Larsson, y aunque previsiblemente no lo ha conseguido su guión parece perseguir la energía virulenta de la macilenta motociclista enfundada en la noche insomne, y luce ocasionalmente un humor negrísimo y feroz junto con unos parlamentos a la altura del material literario. Desde unos títulos de crédito antológicos hasta la desolación temblando en los ojos grandes y transparentes de una Sally que se resiste aún más que en la propia novela a caer en la trampa del amor (aunque ya se haya expuesto voluntariamente y talvez sea demasiado tarde para protegerse a sí misma), el film de Fincher tampoco ha rechazado las posibilidades melodramáticas aprovechadas por el original, pero en su fallida fidelidad textual y simultánea reinterpretación de una historia y unos personajes tan exitosamente novelados ha tropezado en el camino con una nueva madurez artística que sólo esperamos la inmediata continuación nos confirme.

Hasta entonces, tenemos la posibilidad de seguir leyendo la trilogía y acompañar a Sally adentro del infierno mismo de su pasado, y revisitar la versión sueca --que todavía nos faltan dos episodios. Como escribió Vargas Llosa, Lisbeth Salander debe vivir.