Hay un momento en la cinta dirigida por Tony Richardson en el que Jimmy, acompañado por Helena, está sentado en la butaca de un cine ante una película que muestra acciones del ejército inglés. Su reacción no puede sorprender ya al espectador: es la exteriorización de una frustración que así halla un sentido, la nueva manifestación de una razón antigua. Jimmy Porter, el legendario antihéroe encarnado en Richard Burton, es una conciencia cansada de gritar en silencio. Por eso actúa en vano.

Una adaptación cinematográfica

Es muy difícil hablar de esta pieza fundacional del Free Cinema sin referirse a su origen teatral, más prestigioso si cabe. Look Back in Anger supuso un punto de inflexión en la escena cultural británica de la posguerra, todo un acontecimiento social. (Su estreno en 1956 hace eco de aquél de A Streetcar Named Desire al otro lado del Atlántico en 1947, pero en el sentido sociológico resulta más legítimo: Marlon Brando había convertido al antagonista del drama de Tennessee Williams y Elia Kazan en el Jimmy Porter americano antes de Jimmy Porter.)

Osborne y su esposa Mary Ure, quien recrea en el film el rol de Alison que ella misma había originado en la producción londinense

Su autor, John Osborne, además de reanimar al teatro inglés patentó el arquetipo de los angry young men, éste un término que bastaría para referirse a escritores como él o actores como Albert Finney, pero que en principio era la definición compendiosa de los héroes inadaptados, aquellos álter egos de las masas proletarias de la nueva generación, desheredada o espiritualmente huérfana, que encontraron en Jimmy Porter alguien que actuaba por ellos pues sentía como ellos; no importaba que fuese el personaje de una ficción literaria.*

Vaya si la relación entre Richardson y Osborne parece un trasunto de la dupla Williams-Kazan. Juntos se propusieron hacer de Look Back in Anger una película que repitiera el suceso que había logrado el montaje teatral, dirigido por el propio Richardson. Sería el primer largometraje de éste y la primera aventura fílmica de Osborne; el dramaturgo escribió el guión con Nigel Kneale, aunque no aparece acreditado.

Casi como el Stanley Kowalski original de A Streetcar Named Desire, Brando, el protagonista volvería a ser Jimmy Porter himself, un Richard Burton exquisitamente talentoso que reemplazaba idealmente a Kenneth Haigh. Y, a pesar de que en la época su tibio éxito constituyó cierta decepción, con el transcurso del tiempo esta realización se ha situado en el centro de la fama del Free Cinema, casi como la adaptación mejor recibida en su tiempo de Kazan encontró cierta independencia respecto de su leyenda neoyorquina.

Unas impresiones personales

Yo sabía algunas cosas de Look Back in Anger, pero ésta ha sido la primera vez que he tenido un contacto directo con su argumento, pues no la he leído ni he visto ninguna producción teatral o televisiva. Mi entusiasmo inicial cedió a un desconcierto irritante durante la primera parte de la película, pues en mi ingenuidad debo de haber esperado algo menos realista, más romántico, un Rebel Without a Cause o From Here to Eternity británico. Pero también la incertidumbre cedió y fui asimilando la dificultad de una obra tan áspera e invisiblemente esperanzada.

La claustrofobia que transmite casi cada fotograma de Look Back in Anger es diferente de la de otras adaptaciones del teatro. Se trata de rostros más que de espacios. No sé si el drama de Osborne tiene la plasticidad o el carácter contemplativo que percibí, pero sin duda y desde sus primeras imágenes la película tiene un ritmo insólitamente visual. Durante los primeros diez o quince minutos no se oye un solo diálogo.

Además, el guión y la dirección ya se las han arreglado para establecer una estructura que hace de la historia un rompecabezas en base a piezas que antes parecen sugerencias o pistas de un film noir, y que después se observan cuales son. En virtud de tal estilo los sonidos cobran una magnitud singular: la amargura detrás de una melodiosa trompeta se duplica, una campana tañe como un trueno del infierno… sobre todo si la magnífica voz de Burton nos convence de ello.

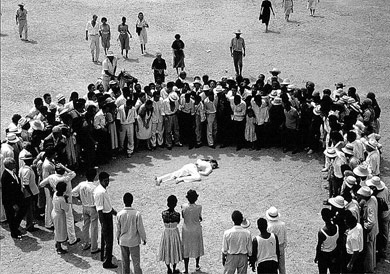

Burton recibe instrucciones de músicos profesionales para su rol

Ese realismo dostoievskiano tiene en la figura de Jimmy Porter su Karamazov, y más que sus parlamentos es su rostro lo que nos conmueve. Esas maneras, esos gestos, ese perfil de ave de presa, esa tosquedad de oso ermitaño. Esos ojos esmeraldas, en fin, que revelan su enorme vulnerabilidad. Porque si hay algo tan legendario como la desesperada voz de Burton, tal es su mirada. Aparte de Brando, pocos, poquísimos otros intérpretes han sido tan elocuentes en el silencio, y a costa de su genio vocal, como el majestuoso galés.

Sin embargo, también es cierto que Jimmy Porter lo fue siempre todo en Look Back in Anger. Me explico: él es su protagonista absoluto, es más, toda la pieza; en esos términos, una variación contemporánea de Hamlet ejecutada por uno de sus más populares intérpretes. Los demás personajes, bien vistos, son comparsas o satélites que las leyes hacen de una u otra forma necesarios. Pero, a pesar de la humanidad que transmiten Cliff o Alison, Jimmy Porter es demasiado interesante para prestarles más atención.

El nihilismo, la misoginia, el cinismo de su protagonista lo impregna todo, y por esto la película tenía que ser así, abstrusa desde la superficie de sus imágenes. Lo complicado de lo sencillo, porque no hay artificios inútiles, sólo una fluidez gris, una cambiante perpetuidad y un algo ensimismado, como el virtual autismo que el propio Jimmy exhibe a veces. Sólo matices de negro y en ocasiones la luz de un mediocre día. El dramatismo persigue a la esquiva realidad, pedestre y trágica, pero el tono en ningún momento se exaspera; sólo permite la distinción del sufrimiento.

Supongo que Look Back in Anger debió de haber “perdido” algo en el trayecto, al igual que todo teatro selecto o conspicuo desde la adaptación de Henry V dirigida por Laurence Olivier hasta la de Glengarry Glen Ross realizada por James Foley. También supongo que el largometraje de Richardson y Osborne tiene algún acierto en común con esas exitosas versiones, pues el resultado es bastante satisfactorio en el sentido cinematográfico. La opción misma del blanco y negro, que entonces fue quizá más una imposición que una elección, es totalmente lógica, con esas reminiscencias tenebristas que enlazan con el conflicto religioso subyacente.

No hay actores moviéndose en un escenario y siendo filmados, sino actores/personajes que parecen vivos, porque además de sus persuasivos recursos y tal vez a pesar de sus admirables continentes (la inevitablemente hermosa Helena de Claire Bloom y el imponente y masculino Burton recuerdan lo sublime del arte) hay un punto de vista espontáneo que diestramente los sigue cuando están vendiendo caramelos en el mercado o haciendo una audición.

Alison y Helena

El notable trabajo del director Oswald Morris, quien volvería a colaborar con realizador y escritor en The Entertainer (1960), es crucial y como adelanté líneas arriba sus close-ups son la mitad de la puesta en escena. También es destacable la ambientación, del departamento de los Porter en particular, convenientemente naturalista y naturalistamente efectiva. Y el montaje de las escenas, que origina una continuidad cargada de subjetivismo. Impresionismo y Naturalismo son, evidentemente, los polos que delimitan la expresión más pura de esta radical ilustración de la obra de Osborne.

No se puede olvidar que Look Back in Anger parte de un poderoso texto dramático y paralelamente al discurrir de sus planos el conjunto de los parlamentos, no muy avanzado el metraje, amenaza con desbordarse, en irónica compensación de su prolongado mutismo inicial. Este exceso aparente o cierto, tal agobio, se debe en buena medida a la ferocidad de Porter. No obstante, es precisamente la correspondencia entre la puesta en escena y la naturaleza retórica de los personajes lo que impulsa esta película, que logra comunicar la verdad de su protagonista, víctima de sus circunstancias tanto como de sí mismo. Claro, se tiene que recorrer un considerable trecho para descubrirlo, ya que este émulo intelectual de Brando es literalmente un hueso duro de roer.

Jimmy Porter no es un izquierdista intransigente sino alguien que pretende rebelarse contra las convenciones a su manera. Por eso está casado con una muchacha de clase superior (a quien maltrata y consigue torturar) o se mofa del colonialismo de su gobierno en la penumbra de una sala pública.** Su capacidad es limitada y él lo sabe; por eso su ayuda del comerciante discriminado es un fracaso previsible, lógico, cuando menos normal.

Es un hombre solo, y sus diatribas sólo pueden fecundar en una realidad paralela, desde un tablado o a través de una pantalla, como en nuestro caso. Look Back in Anger es el documento espiritual de una época en un país, que refleja, como su textura unos días iguales a todos, los conflictos de los hombres de todas las épocas en las sociedades que les han tocado en suerte; y es, last but not least, una sorpresiva invitación a no perder los últimos rezagos de fe que nos queden en el organismo.

_____________

* La penetración popular del drama de Osborne, mucho más allá de esta inmediata adaptación y de las producciones televisivas que también inspiró, es constatable en la veleidosa y siempre fiel a sí misma cultura juvenil. Por ejemplo, uno de los abanderados del finisecular BritPop, la banda de extracción obrera Oasis, tituló uno de sus grandes éxitos “Don’t Look Back In Anger”.

** Porter observa un documental sobre la Crisis de Suez, el evento político clave de su generación.