Una fórmula que (vaya si) funciona

¿Qué es lo que hace que disfrutemos lo que debería ser una mala, y, por tanto, deleznable película? ¿Cómo es posible que aplaudamos desde lo más hondo del ser aquello que consideramos un placer culposo, algo que preferiríamos muy pocos (o nadie) supiera(n) goza de nuestra más cara, impulsiva, legítima predilección? Producida a la sombra

de clásicos contemporáneos como Love Story, Rocky e incluso Saturday Night

Fever, Ice Castles (que, además, inevitablemente se anticipa en el tiempo a

films mucho más ásperos, como Million Dollar Baby) es un triunfo del

sentimiento sobre la lógica, un cuento de hadas que de frío sólo tiene el

título. Y se trata, pese a su mezquina reputación, de un inspirador drama deportivo que se impone sobre sus

lugares comunes, edición a veces errática, fórmula predecible y sacarina

afortunadamente menos frecuente de lo esperado. Es una película que, conforme

se revela a nuestros ojos, nos confirma en el derecho de sentirnos cómodos

sufriendo con el suspenso del autodescubrimiento --incluida la posibilidad más

que probable de una tragedia, por cierto--, la decepción puntual y la renovada

esperanza de su frágil y a la vez fuerte, admirable, protagonista. Si fuese el

mejor de los melodramas, no sucedería exactamente lo mismo: lo que nos hace

vibrar es la capacidad metafórica de una ficción cuyo secreto reside en no

arredrarse ante su propia oscuridad, esos instantes donde el cine coincide con

la vida en su sentido de realidad contra cuyo muro se desvanecen la mayoría de

los sueños. Tal equilibrio nos permite aseverar que Ice Castles es a Personal

Best (otro sólido, y más respetado, cuadro de competición femenina), como Rocky

a Raging Bull --curiosamente, la película de Robert Towne comparte con la de

Scorsese, entre otras cosas, una mayor dificultad para acercarse a la audiencia

a través de sus protagonistas más aceradamente realistas y, por eso, moralmente

claroscuros--. Luego, Ice Castles, presentada el 31 de diciembre de 1978, combina ambos extremos del cine de los ‘70s

--su perseverancia optimista contra el obstáculo más intimidante y su rugoso, inexorable, cruel realismo-- en

una ficción finalmente irresistible.

Entregadas

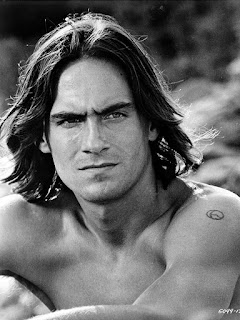

actuaciones de Tom Skerritt, la debutante Lynn-Holly Johnson (quien después tuvo un bastante

ingrato rol como la virtual groupie rechazada por un sorprendentemente

escrupuloso 007 en For Your Eyes Only) en el solitario papel protagonista, el

entonces popular Robby Benson y, sobre todo, Colleen Dewhurst como la fiera y

desilusionada entrenadora local, garantizan la satisfacción de un espectáculo

emocional que luce especialmente en los números de patinaje, idealmente

cargados de energía desde ambos lados de la pantalla. Entre el romance de Erich

Segal filmado por Arthur Hiller y la dinámica de Rollerball, la notable fotografía está a

cargo de Bill Butler, flamante responsable de Grease. La canción principal, de Marvin Hamlisch y Carole Bayer Sager, obtuvo una

nominación al Oscar y el favor sentimental de los cinéfilos más vulnerables,

sorprendidos por la calidad de su reflejo, desde siempre. 4.5/5