Una olvidada

obra maestra, poseedora de casi --casi-- tanta profundidad y poesía como las

gatas y los tranvías de su canónico autor, sirvió de base

a esta recordada adaptación con Laurence Harvey en, acaso, su rol más

emblemático --el Embajador del Miedo aparte. La relación de desencuentros entre

el crápula heredero del médico local y una solitaria solterona (Geraldine Page,

la Alexandra Del Lago de Sweet Bird of Youth, en otra profesional, aunque nada glamourosa,

interpretación) ilustra el esotérico tema williamsiano del binario materia/espíritu

mientras es alimentado por otros igual de recurrentes --y decadentes: la pérdida

de la juventud, las segundas oportunidades que nunca llegan, la atracción de la

virtud hacia lo efímero, el triunfo de la carne, la mortalidad del amor. La

película consigue momentos de innegable belleza --la fotografía es de Charles

Lang, DP en la esencial One-Eyed Jacks, del mismo año--, pero el guión es

tedioso y estático a pesar de sus esfuerzos por “abrir” la pieza (¿dónde estaba

el inimitable Kazan cuando necesitaban su consejo?), y la dirección ramplona y

carente de imaginación (estaba en el set de Splendor in the Grass) --noten los

brochazos caricaturales en el diseño de Rita Moreno, su basto progenitor y las

consecuencias fatales de su “orgía romana” en general. No obstante, las tablas

de Page, la figura de Harvey y, sobre todo, el arte de Williams hacen obligatorio

su visionado.3/5

sábado, 13 de diciembre de 2014

sábado, 22 de noviembre de 2014

Kazan, la adolescencia y el cine: Crime in the Streets (1956)

Durante el auge de las llamadas JD movies --las iniciales son por Juvenile Delinquents, pero perfectamente podrían

serlo por Jimmy Dean-- gracias a Brando en The Wild One (1953) y, muy especialmente, el

éxito y consagración definitiva de toda una sensibilidad generacional debidos a

Rebel Without a Cause (1955) (realizada por Nicholas Ray, primer heredero de Elia

Kazan), la Metro produjo uno de sus films menos típicos y más socialmente comprometidos,

en una tradición que se puede rastrear hasta películas como Dead End (1937) y que tenía

ejemplos tan originales y recientes como Dino, estelarizada también por el

emblemático Sal Mineo --sin olvidar, claro, el fresco y visceral impacto de

Blackboard Jungle, del también kazaniano Richard Brooks, que empezó a borrar las

insuficientes cuitas de Andy Hardy como el púber marcado en el ecran. Sin permanecer en el ángulo paternalista de Jungle --algo perfectamente aceptable, y compartido por films didácticos de valor como Boy with a Knife--, Crime in the Streets asume la postura (desgarbada, a lo Dean) de Rebel, pero esquivando holgadamente las bajuras éticas de tantas JD movies desde entonces, que no eran sino cine sensacionalista, de explotación.

En esta oportunidad, la realización

corre a cargo de uno de los artistas más técnicamente prodigiosos del cine, Don

Siegel, y en el reparto podemos encontrar a Mineo, Mark Rydell y a James

Whitmore, el actor y profesor de actuación que alguna vez fue mentor de Dean --no como Lee Strasberg, que mucho menos enseñó nada a Brando. Haciendo

su debut en el rol protagónico, John Cassavetes lleva a cabo una asombrosa

interpretación rebosante de rabia y dolor adolescente, algo que de cierta

manera (en su brandiana raigambre poética) prolongó en Edge of the City (1957), el

debut directorial de Martin Ritt propiamente al estilo de On the Waterfront. Como

el mejor actor de la historia --y es inevitable imaginarse lo que habría hecho

su primer émulo, el inmortal Jimmy, en un personaje cortado a su medida-- bajo la

dirección del inimitable maestro Kazan, Cassavetes logra acaso algunos de los

momentos de sublimidad más humanos en una pieza dramática (escrita por Reginald

Rose, el autor de Twelve Angry Men), guiada con pulso firme por el director de

Dirty Harry y Charley Varrick, que se inscribe dentro de un subgénero

privilegiado e irrepetible, cuyos orígenes están en el nacimiento mismo de la

revolución actoral en el cinematógrafo, como podrán confirmar los lectores que

(re)visiten la prueba de cámara de Brando para el proyecto Rebel Without a Cause

rescatada en la última edición de A Streetcar Named Desire. 5/5

Etiquetas:

crime in the streets,

don siegel,

elia kazan,

john cassavetes,

reginald rose,

sal mineo

lunes, 10 de noviembre de 2014

Kazan, actor de cine: Blues in the Night (1941)

La otra

película que el mejor director de actores en la historia del teatro y del cine

estrenó como intérprete secundario, mientras seguía con el Group Theater y diez

años antes de llevar su revolución del arte dramático al celuloide con A Streetcar Named Desire, fue este negro melodrama acerca de una banda de

talentosos jazzistas en pos de sus sueños allá por los años de la Gran Depresión.

Betty Field, una Ann Sheridan corrompida por Ann Savage, es

la arpía que --oh sorpresa-- envolverá al moralmente sobrio líder (Richard Whorf) y a un

antiguo amante fugitivo de la justicia (Lloyd Nolan en casi bogartesco

desempeño) en un triángulo pasional de predecibles resultados, pero que, como

en otras muestras del género --se nos viene a la mente la insuperable Possessed (1947),

por ejemplo--, constituye una lúcida e implacable, directa y devastadoramente

simple mirada sobre la esencia del amor romántico. Priscilla Lane es Character,

la virginalmente atractiva cantante de la banda, casada con (y embarazada de) Jack

Carson (¡!), el virtuoso trompetista. El joven y entusiasta Elia, en

característico estado de exaltación, es el melómano estudiante de Leyes que idea

la formación y proyecta sus triunfos, …y toca el clarinete tan

satisfactoriamente como realiza su rol; pese a su mucho más prolongado tiempo y

espacio en pantalla --todo un lujo para sus admiradores--, no obstante, todavía

lo preferimos como el intenso, revanchista gangster de la también musical City

for Conquest, aunque el intrigante film que acabamos de comentar, también de Anatole Litvak, en su más limitada ambición,

sea acaso más equilibrado. No por nada Don Siegel echó una mano en la edición.

4/5

miércoles, 15 de octubre de 2014

Robin forever

In memoriam

Como a muchos, la muerte de Robin

Williams me golpeó tan duramente que, desde su anuncio, hasta hace poco no pude

verlo en una película de nuevo, como quien se encuentra otra vez con un amigo

entrañable a quien siempre se extraña. Advierto que aún me es difícil escribir

líneas tan simples como éstas, pero no quería dejar mi blog sin ningún homenaje

debido, por más tardío que pueda ser, aparte de su reciente rebautizo: The

Fisher King es, sencillamente, una de las grandes.

Robin fue el primer actor de cine que

hice un héroe mío, allá cuando empezaba a darme cuenta de que no solamente los

libros o la música me ofrecían la posibilidad de resolver una identidad, una

intimidad existencial. Fue precisamente a través de su segundo filme como

protagonista, la adaptación que George Roy Hill realizara de la novela de John

Irving The World According to Garp, que asumí una cinefilia militante y solitaria.

Garp, el ambicioso escritor que empezaba a explorar las fuentes más vitales y

menos presentables de su prosa, fue, inmediatamente, otro yo. Robin, con su

inevitable calidez y honesta complejidad, era, mientras duraba el metraje y

cuando lo repasaba en mi memoria, aquel hermano que nunca tuve.

Llama la atención lo relacionado que

está Robin Williams con la literatura. En Patch Adams vuelve a dialogar con Walt

Whitman, e inclusive muchos años antes hizo una película titulada,

prácticamente, Carpe diem: Seize the Day (1986). Lo cierto es que el Oscar que finalmente obtuvo como Actor de Reparto por su

brillantísimo Sean Maguire en Good Will Hunting no fue, ni de lejos, su primera

estatuilla de la Academia. O Captain! My Captain!

Patch Adams (1998), la generosa cinta

dirigida por Tom Shadyac, es algo que tiene que verse para comprender por qué

tanta gente alrededor de todo el mundo continúa en luto por la partida de su inmortal

estrella. Por qué el declarado amor y no solamente la admiración ilimitada.

Sólo había un actor capaz de interpretar esta historia de un médico decidido a

revolucionar su profesión mediante la risa. En su aspecto de clara metáfora

sobre el propio Robin Williams, es bastante ardua de ver; ya no hablemos de lo

que supone, literalmente, la presencia de este verdadero médico del mundo, que

ayudó a tanta gente gracias a su don personal, en una trama que lo identifica

tan innegablemente con su personaje en los aspectos más dramáticos y obscuros.

Por supuesto, la tragedia se desliza en esta “historia real”. La vida es lo que

es, y alguien irrepetible como Robin Williams aun falleció para que aprendamos a

valorar sus momentos más preciados. Te fuiste para quedarte, Robin.

martes, 30 de septiembre de 2014

Septiembre 30, 1955

En 1953,

un Brando rotundamente icónico arremetía contra el moralismo norteamericano y

occidental con toda la intensidad de su legendario balbuceo. “Whadda you got” era la única respuesta del protagonista de The Wild One a la pregunta

de contra qué se rebelaba.

Sólo

meses después, un estudiante de la Universidad de California que físicamente se

le asemejaba, Corey Allen, contestaba la inquisición que se le hacía con una

frase de parigual contundencia: “You gotta do something, don’t you?”. Sólo que la

situación era totalmente otra. El amistoso inquisidor era el alter ego de Brando en Rebel Without

a Cause. Era Jimmy Dean.

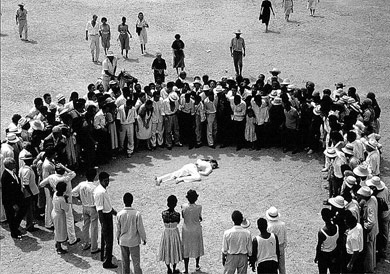

Dean en el camerino de Geraldine Page

Ríos fugitivos de

tinta sería una frase trilladísima, pero es lo que ha corrido durante casi sesenta

años acerca de la obra romántica del director Nicholas Ray y su estrella. Y no

todo ha poseído un cariz puramente positivo. Que Dean no es el verdadero

rebelde en la película, que el estilo maniqueo de Ray intenta emular al

complejo de Kazan con resultados desiguales, que la cinta no tiene una

importancia intrínsecamente cinematográfica sino que posee el indudable don de

la circunstancia histórica oportunamente asimilada, que Dean desea ser Brando

pero ni se le acerca. Lo cierto es que sólo el cine hecho con talento más que

considerable puede suscitar tanta discusión aún después de medio siglo.

La trama de Rebel Without

a Cause no es lo de menos, por supuesto, pero, como sucede con las

demás grandes piezas del todavía joven Séptimo Arte, su actual impacto es producto

de la sensibilidad con que están plasmados sus temas. El carácter arquetípico

de ciertas escenas, tales como la de la pelea con navajas en el Planetario o la

simplemente prodigiosa de la carrera de autos robados, se mezcla con elementos no

completamente desarrollados sino más bien apuntados, que sin embargo así

recargan a la película de exuberancia pasional: el homoerotismo que subyace en

la relación entre Dean y el personaje de Sal Mineo, y aun en el intercambio hostil

entre Dean y Allen; el complejo de Electra (la confundida Natalie Wood y

William Hopper como su padre); la naturaleza misteriosa de la problemática

humana en general, adolescente en particular, filosóficamente existencial y

espléndidamente señalada en la escena al interior del Planetario.

No puedo

dejar de mencionar, en este brevísimo homenaje, los contenidos que ironizan un

poco sobre el ascendiente de Brando en la cultura juvenil de la época. Cuando

Allen aparece por primera vez, clama por su chica al grito de “Stella!!!”, el

estridente emblema verbal de A Streetcar Named Desire. Dean, a su

vez, se muestra como una alternativa a la hegemonía del intransigentemente rudo

divo, siendo él la víctima de los atropellos de una pandilla delincuencial como

la que asolaba el pueblo de The Wild One.

Como todos

sabemos, la alternativa prosperó y Dean heredó el trono de Brando e incluso lo

superó en cierta medida, pues su prematura muerte sólo confirmó su influjo

socio-cultural. Así lo demuestra el éxito universal de Rebel Without a Cause, una

imperecedera obra de arte, un título que se halla en

plena vigencia.

Etiquetas:

corey allen,

elia kazan,

james dean,

marlon brando,

natalie wood,

nicholas ray,

rebel without a cause,

sal mineo

sábado, 19 de julio de 2014

Las (grandes) películas de Tim Burton: Beetlejuice (1988)

Move on, Wednesday Addams: Lydia Deetz, la original Goth child de los ‘80

Después de abandonar su trabajo como animador de Disney, el éxito de Pee-wee’s Big Adventure (1985) --filme en el cual Burton ya ensayó los colores pastel del

paisaje suburbano que harían explosión en la imprescindible Edward

Scissorhands (1990)-- lo animó a embarcarse en un proyecto más personal. Éste sería,

por supuesto, un retorno en toda regla al espíritu genuino que concibió su debut en las salas y primera obra maestra, el cortometraje Vincent, en 1982, y la igualmente

antológica Frankenweenie de 1984. Así, la historia de una pareja de esposos

recientemente fallecidos que, fantasmas inexpertos, desean expulsar de su enorme

vivienda a los nuevos propietarios, se convertirá en el mejor pretexto para

seguir fundando una imaginería fabulosa como pocas, sólo comparable a la de su

contemporáneo David Lynch en abisal profundidad (atiéndase, por otro lado, al

pesadillesco gusano que, más allá de la natural referencia a Poe, encuentra

cierto retrospectivo eco en Dune, de 1984).

En el rol del estrambótico y calenturiento Betelgeuse, el hoy injustamente relegado Michael Keaton se muestra como uno de los comediantes más notables de su época; así como la entonces pequeña gran Winona Ryder confirma su versátil preeminencia gracias a títulos como Heathers (a estrenarse un año más tarde en los Estados Unidos) y Great Balls of Fire! (1989), y hace de su melancólico personaje la encarnación misma de una sensibilidad que, fuera de la pantalla (lejos de su imagen y del arte burtoniano), ha degenerado hasta devenir superficial contraste entre velos funéreos y poe-tico maquillaje, máscara japonesa de Siouxsie Sioux-fangirl y noche de Jack Skellington descastada entre mil. Inolvidables escenas --la influencia del expresionista Das Cabinet des Dr. Caligari (1920) es clarividente, como lo será la de Beetlejuice en todo el cine gótico post-Burton, incluidos el nuevo Frankenweenie animado en 3-D y la versión extendida del concepto a la The Addams Family o, más bien, The Munsters que aquí se deja abocetado: la, inspirada en material asimismo televisivo, discutible pero honesta Dark Shadows, del propio realizador-- y un nada menos que formidable uso de la música (Harry Belafonte y Danny Elfman en inefable combinación) confinan a esta clásica fantasía macabra de corazón luminoso en el panteón que con estas líneas empezamos a visitar.

(En 1989, Burton produjo una teleserie de dibujos que vale la pena recuperar, tres de cuyos episodios se encuentran en el Blu-ray del filme; en ella, curiosamente, los protagonistas han cobrado trazos distintos: en Lydia enfatizan una palidez mortal que se vería nuevamente en Corpse Bride (2005), y los rasgos groseros subrayados por Keaton han cedido a un retrato, curiosamente, más nítidamente espeluznante si cabe, al menos en alguna ocasión, del desaliñado fantasma en este show, aparentemente dirigido a una audiencia infantil, que lo empareja castamente con la ojeruda niña.) *****/*****

En el rol del estrambótico y calenturiento Betelgeuse, el hoy injustamente relegado Michael Keaton se muestra como uno de los comediantes más notables de su época; así como la entonces pequeña gran Winona Ryder confirma su versátil preeminencia gracias a títulos como Heathers (a estrenarse un año más tarde en los Estados Unidos) y Great Balls of Fire! (1989), y hace de su melancólico personaje la encarnación misma de una sensibilidad que, fuera de la pantalla (lejos de su imagen y del arte burtoniano), ha degenerado hasta devenir superficial contraste entre velos funéreos y poe-tico maquillaje, máscara japonesa de Siouxsie Sioux-fangirl y noche de Jack Skellington descastada entre mil. Inolvidables escenas --la influencia del expresionista Das Cabinet des Dr. Caligari (1920) es clarividente, como lo será la de Beetlejuice en todo el cine gótico post-Burton, incluidos el nuevo Frankenweenie animado en 3-D y la versión extendida del concepto a la The Addams Family o, más bien, The Munsters que aquí se deja abocetado: la, inspirada en material asimismo televisivo, discutible pero honesta Dark Shadows, del propio realizador-- y un nada menos que formidable uso de la música (Harry Belafonte y Danny Elfman en inefable combinación) confinan a esta clásica fantasía macabra de corazón luminoso en el panteón que con estas líneas empezamos a visitar.

(En 1989, Burton produjo una teleserie de dibujos que vale la pena recuperar, tres de cuyos episodios se encuentran en el Blu-ray del filme; en ella, curiosamente, los protagonistas han cobrado trazos distintos: en Lydia enfatizan una palidez mortal que se vería nuevamente en Corpse Bride (2005), y los rasgos groseros subrayados por Keaton han cedido a un retrato, curiosamente, más nítidamente espeluznante si cabe, al menos en alguna ocasión, del desaliñado fantasma en este show, aparentemente dirigido a una audiencia infantil, que lo empareja castamente con la ojeruda niña.) *****/*****

viernes, 11 de abril de 2014

Buñuel, la joven y poco menos

De visita en el set de Le souffle au coeur en 1970

Cuando

el aragonés Luis Buñuel, ya famoso (o infame) a lo ancho del mundo del cinema

gracias a sus primeras obras --Un chien andalou (1929), el corto más conocido de la

historia del séptimo arte; L’Age d’or (1930), el primer legítimo éxito (que ya no ensayo) criminal

del movimiento Surrealista; Las Hurdes (1933)--, tuvo que sobrevivir y mantener

a su familia en México no tardó demasiado en crear otra de sus obras maestras

en Los olvidados (cuyo reconocimiento al Mejor Director en el Festival de

Cannes de 1951 forzó un reestreno nacional que la burguesía y el

conservadurismo mexicanos, quienes aun habían clamado por la inmediata expulsión

del español inmigrante, tuvieron que aceptar), aunque recién pudo estrenar su

primera película en quince años y el resultado fue aquel mediocre vehículo para

Jorge Negrete y Libertad Lamarque llamado Gran Casino; sin embargo, el Buñuel

mexicano, sin ser necesariamente el mejor Buñuel de todos, es hoy tan pródigo en joyas enteras o parciales

donde antes los críticos sólo veían trabajos “alimenticios” o filmes indignos

de su director en los que había secretos pero insuficientes logros, que

quedarse con los mismos tres títulos esgrimidos antaño se nos antoja casi irrisorio --pese

al calibre de El ángel exterminador (1962) y La vida criminal de

Archibaldo de la Cruz (1955). Ya hemos comentado en distintas secciones de este blog

algunos de los filmes buñuelianos reivindicados a la luz de los nuevos tiempos

(El gran calavera, Subida al cielo), que al parecer, y por las

circunstancias de su producción (Los olvidados, inclusive, fue rodada en sólo 21

jornadas), tuvieron que ser los desarrollados en México; precisamente se trata

de un panorama que debió de beneficiar al posterior Buñuel francés, cuyas

rotundas obras maestras (desde Le journal d'une femme de chambre, de 1964, hasta su último suspiro

en celuloide, la portentosamente vital Cet obscur object du désir, de 1977) se

materializaron idealmente y siempre fueron acogidas por una entusiasta crítica

internacional.

La niña mujer buñueliana: Dominique Dandrieux en Belle de jour

No

obstante sus grandes períodos en distintos países del mundo --grandes en ambos

sentidos: por lo cronológicamente extensos y por la calidad artística

alcanzada; aunque, puestos a elegir uno, acaso nos decidiríamos finalmente por

el de Francia, nación donde Buñuel había nacido como poeta del écran tantísimos

años atrás--, quien esto escribe suele preferir el título que el cosmopolita

exiliado rodó en Toledo (la galdosiana Tristana, de 1970), los dos

tan fundamentales que el joven terrorista de la estética burguesa filmó en la

propia cuna del cine (la colaboración efectiva con Dalí en su debut, y, mucho mejor,

su despegue en solitario con la chocante, convulsa y obsesionante L’Age d’or),

o, muy en particular, aquél que el ex empleado del departamento latino de la

Warner realizó en los mismos Estados Unidos de América, una privilegiada

muestra de poesía salvaje, libertaria y personalísima que alguna vez José Luis

Garci relacionó felizmente con el temperamento de Nicholas Ray, otro poeta

desarraigado como Buñuel. Nos estamos refiriendo a The Young One (1960), desde cuyo

nombre ya se explicita uno de los temas buñuelianos por antonomasia --un caso

parigual es el de The Wrong Man, donde, cómo no, Hitchcock se solaza en un

depresivo estudio acerca del falso culpable; no por nada Hitch y el autor de La

mort en ce jardin (su interludio galo de 1956 en medio de su etapa mexicana)

eran hermanos de sangre (fabricada con chocolate para Psycho).

viernes, 28 de febrero de 2014

Atentado: The Contract (2006)

Inmediatamente antes de estrenar la sorprendente Desapareció una noche (Gone Baby Gone, Ben

Affleck, 2007), el gran Morgan Freeman tuvo una oportunidad acaso menos sutil

de incorporar a un personaje de características inusuales en una carrera

distinguida por la nobleza y el carácter humano de su imponente figura. El

contrato (The Contract) es un

título menor que, sin embargo, salva los obstáculos de un guión demasiado

trillado e inverosímil debido a la solvencia de Freeman, sin ninguna duda uno

de los mejores actores de la gran pantalla.

Dirigida por Bruce Beresford, cineasta de origen

australiano en cuya filmografía se pueden encontrar títulos de interés diverso,

tales como Paseando

a la señorita Daisy (Driving

Miss Daisy, 1989) –que exhibe a Freeman en uno de sus roles

emblemáticos– y la adaptación de la novela de Joyce Cary El señor Johnson (Mister Johnson, 1990),

siempre con un estilo de corrección entre lo artesanal y lo academicista que

amenaza con bordear la frontera de lo poco imaginativo o simplemente aburrido, El

contrato es un thriller co-protagonizado por otro

intérprete en quien se puede confiar a la hora de rescatar una producción de

dudosa proyección: John Cusack, quien, palmito adormilado de costumbre y

actitud típicamente dispuesta, cede esta vez ese aire de misterio a lo Robert

Mitchum que le sirvió de tanto en cintas tan memorables como Los timadores (The Grifters, Stephen

Frears, 1990) y El

color de la ambición (True Colors, Herbert Ross, 1991) –la

postrera aparición de otro de los más grandes del cine negro, Richard Widmark–

para componer al héroe común y corriente que sale adelante en la vida y de paso

quedarse, cómo no, con la chica bonita de turno.

Cuando empieza El

contrato el espectador es enfrentado a las piezas sueltas

de un rompecabezas que no es perfecto ni novedoso en absoluto, y cuyas

aparentes sorpresas inclusive puede que motiven la decepción de más de uno,

pero que proveen de emoción al menos televisiva y ciertamente algunos pocos

instantes, aunque sean mínimos, de satisfacción cinematográfica. En la trama, el

veterano asesino profesional Carden (Freeman) es contratado para liderar a un

grupo de sicarios en la empresa de un supuesto magnicidio; el blanco sería el

presidente de los Estados Unidos. En medio de

los preparativos, que ya incluyen consecuencias inmediatamente letales, la

fatalidad, o el azar, se cruza en la forma de un accidente de tráfico tan

inesperado como convincentemente absurdo. Carden va a dar entonces a un

hospital donde le es revelado el descubrimiento de su identidad por la policía

local y por el mismísimo FBI. Mientras es trasladado en un vehículo policial,

la emboscada de liberación planeada por sus compañeros de trabajo provoca otro

accidente casi mortal, del cual Carden sale ileso no sin antes conocer a Ray.

Ray (Cusack) es un viudo que entrena deportivamente a

adolescentes en una escuela secundaria en la cual también estudia su hijo

Chris, aún sin solucionar los conflictos emocionales que le causó la muerte por

cáncer de su madre dos años atrás, entre ellos un resentimiento incipiente hacia

su progenitor. Además entrenador de equipos de baloncesto y béisbol, a

Ray, siendo un hombre de actividades al aire libre a tiempo completo, no se le

ocurre mejor forma de lidiar con los problemas de su hijo que invitándolo a una

excursión a las montañas, en una pequeña región que Chris prácticamente se

jacta de conocer al dedillo. Entonces, durante uno de sus momentos más

apacibles, padre e hijo avistan a dos hombres que intentan salvar sus vidas de

las garras de la corriente torrencial de un río que nunca olvidarán –¿o sí?

La película de Beresford tiene un ritmo sostenido a lo

largo de su metraje, lo cual no impide que pierda el paso o el pulso, mejor

dicho, de situaciones que orientadas de otra forma, en manos de otro guionista

y de un director más personal habrían dado seguramente de sí algo bastante

menos mediocre u olvidable. Sin embargo, el resultado tal y como se halla a la

vista es una eficiente puesta en escena de intriga y suspenso. ***/*****

Etiquetas:

bruce beresford,

john cusack,

morgan freeman,

the contract

lunes, 27 de enero de 2014

El fantaterror: Manchas de sangre en un coche nuevo (1975)

Un elaborado cuento moral deudor de Mario Bava --difícil evitar el recuerdo de la implacable Il rosso segno della follia (1970)--, pero también y en especial de esa epicéntrica Muerte de un ciclista (1955) que comparte oportunamente a su musa, y una reflexión estética a su vez bastante convincente --si acaso definitivamente lejos de aquel nivel ético-- es lo que nos ofreció Antonio Mercero en este thriller español puntuado por escalofríos que amenazan longevidad debido (precisamente) a esa adecuada combinación de actitud granguiñolesca y horror metafísico desapercibida o más bien despreciada en su estreno y todavía. Sin ser aparentemente una obra trascendente ni mucho menos, las Manchas de sangre del eventual creador de Verano azul marcaron el fin de un ciclo ineludible en el cine peninsular, unas páginas cuya creatividad crepuscular fue en otras ocasiones mucho mejor entendida.

El sensacional José Luis López Vázquez interpreta a Ricardo, un inescrupuloso falsificador de piezas artísticas, quien, en la sumamente poderosa escena clave, decide dar un paseo al volante del lujoso automóvil obsequio flamante de su esposa (perita Lucia Bosé). En un tramo de la carretera solitaria, a plena luz del día, tropieza con el también reciente accidente de otro carro, volcado y con un hombre y un niño de 8 años aún vivos en su interior. Ricardo retrocede, se detiene, baja de su coche nuevo inclusive, pero finalmente decide hacer caso omiso a los ruegos del padre que pide por su hijo. Apenas unos metros adelante, otra vez en camino, Ricardo advierte cómo la jaula mortal explota y la flama envuelve a sus cautivos. No había querido manchar de sangre los asientos relucientes de blanca gamuza. Y gracias a la perversa excelencia de Mercero y López Vázquez, el espectador tiene que admitir la inconfesable posibilidad de que él tampoco hubiese movido un dedo por evitar la tragedia.

La estatuesca "Eva" (Bosé) no habría movido una pestaña.

A lo largo de la película, Ricardo se sumergirá en la desesperanza de su (in)consciencia. Inútilmente frotará, lavará y llegará a rasgar el interior de su (progresivamente desestimado) tesoro en cuatro ruedas, sin encontrar jamás la paz. Entre Eva, su altiva y morena mujer, y María (May Heatherly), su joven y maternal amante, el otrora indiferente burgués se moverá con la inercia de un péndulo desde el consuelo de las ilusiones perdidas hasta las simas insospechadas de la alienación --ciertas rosas amarillas mediante. Mercero convierte a la antigua femme fatale de Bardem en una viuda negra idéntica a sí misma, una leyenda sensual con la sexualidad al descubierto; de hecho, el lesbianismo de Bosé alcanza tales consonancias respecto del irreversible sacrificio sangriento motivo de la cinta, que su capacidad de inquietud se desplaza más allá de cualquier obvio maniqueísmo hacia el remate de una faena recomendada a los aficionados.

Etiquetas:

fantaterror,

manchas de sangre en un coche nuevo

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

.jpg)